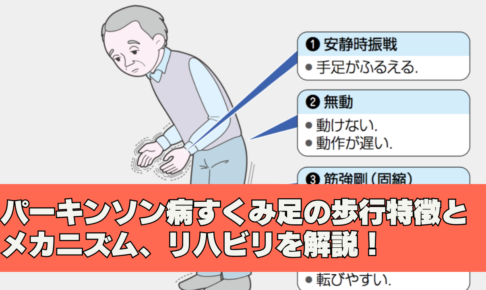

【パーキンソン病】すくみ足の歩行特徴とメカニズム、リハビリを解説

「すくみ足」は、パーキンソン病患者に特有の歩行様式であり、歩き始めの一歩がなかなか出ない状態が特徴です。 これは、足が地面に張り付いたように感じられるためです。 この状態では、足首から体にかけての筋肉が強く持続的に収縮し…

脳血管障害

脳血管障害

「すくみ足」は、パーキンソン病患者に特有の歩行様式であり、歩き始めの一歩がなかなか出ない状態が特徴です。 これは、足が地面に張り付いたように感じられるためです。 この状態では、足首から体にかけての筋肉が強く持続的に収縮し…

ニューロリハビリ

ニューロリハビリ

「半球間抑制」という現象によって手や足は巧みに動かすことができますが、脳卒中になるとこの抑制のバランスが崩れてしまいます。 リハビリでもこの現象を考慮しながら進めていく必要があるため、今回は半球間抑制についてまとめてみま…

脳血管障害

脳血管障害

長下肢装具での治療には姿勢制御系の理解が必要 姿勢調整に大きく関わる神経路として、網様体脊髄路系が挙げられます。 網様体脊髄路系は体幹・四肢近位筋の運動制御に関わり、運動の中で重力に抗して姿勢を安定させる際に強く働く経路…

脳血管障害

脳血管障害

長下肢装具に対して否定的な意見を持っているセラピストっていると思います。 わたしも一時期ですがハンドリングや徒手療法にハマって勉強会に行きまくっていた時期は、長下肢装具で下肢を固めてしまうことに疑問を抱き、否定的な意見を…

脳血管障害

脳血管障害

プッシャー(pusher)症候群の病態 プッシャー症候群とは、脳卒中などで脳に損傷を受けた患者さんにみられる姿勢定位障害のことです。 プッシャー現象、体軸傾斜症候群などと呼ばれることもあります。 プッシャー症候群の患者さ…

ニューロリハビリ

ニューロリハビリ

Sherringtonは、「姿勢(posture)とは運動(movement)に随伴する影のようなものである」と述べていますが、 片麻痺の治療を行っていて体幹部の安定が四肢の分離運動につながったことを経験したので紹介しま…

ニューロリハビリ

ニューロリハビリ

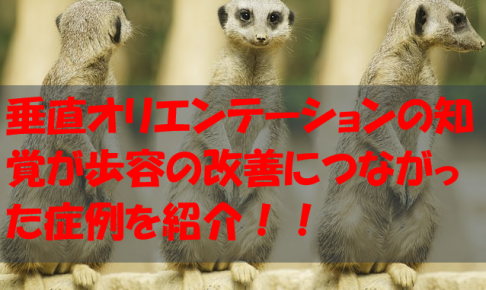

よく検査上の感覚障害は正常または軽度鈍麻、ブルンストロームステージではⅥレベルなのに、歩行などの動きを伴うと、検査の結果以上に麻痺が重度そうな動きである症例を経験することもあると思います。 垂直オリエンテーションというも…

脳血管障害

脳血管障害

出典:https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_764.html 失行とは 失行とは麻痺や失調、不随意運動、筋緊張異常、感覚障害などがないにも関わらず、意図した動作を遂行できない状態のことを指します…

脳血管障害

脳血管障害

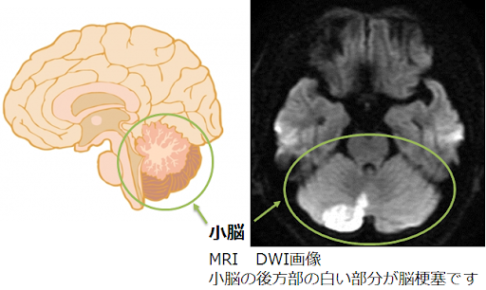

小脳梗塞とは 小脳梗塞は梗塞の中では発症率は低いとされています。 小脳に十分な血流量を運ぶ栄養血管が多いとされているからです。 しかし、小脳が梗塞されるとスムーズに運動が行えない、平衡感覚が障害されてバラン…

脳血管障害

脳血管障害

出典:https://ogw-media.com/ 運動失調とは 運動失調は筋力低下や運動麻痺がなく、運動自体は可能であるにも関わらず、運動が滑らかでない、拙劣で協調的な動きができない様子を表しています。 …