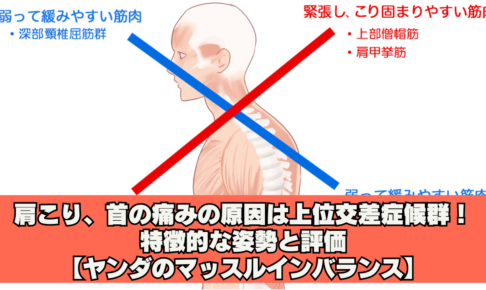

肩こり、首の痛みの原因は上位交差症候群!特徴的な姿勢と評価【ヤンダのマッスルインバランス】

テレワークなどの慣れない環境でPC作業をしていると、首に違和感を感じることがあるかもしれません。 首は、頭の重みを常に支えながら前後左右に動くため、負担がかかりやすい部位です。 このため、首の痛みは日常生活にも大きな支障…

ポジショニング

ポジショニング

テレワークなどの慣れない環境でPC作業をしていると、首に違和感を感じることがあるかもしれません。 首は、頭の重みを常に支えながら前後左右に動くため、負担がかかりやすい部位です。 このため、首の痛みは日常生活にも大きな支障…

ポジショニング

ポジショニング

リハビリにおける背臥位の特性 背臥位は支持基底面が低くなおかつ広いため、筋緊張は緩みやすく、セラピストによる他動的な操作や軟部組織への介入がしやすい姿勢といえます。 身体、特に四肢の背面はベッド面と接触しているため、上下…

脳血管障害

脳血管障害

長下肢装具での治療には姿勢制御系の理解が必要 姿勢調整に大きく関わる神経路として、網様体脊髄路系が挙げられます。 網様体脊髄路系は体幹・四肢近位筋の運動制御に関わり、運動の中で重力に抗して姿勢を安定させる際に強く働く経路…

脳血管障害

脳血管障害

長下肢装具に対して否定的な意見を持っているセラピストっていると思います。 わたしも一時期ですがハンドリングや徒手療法にハマって勉強会に行きまくっていた時期は、長下肢装具で下肢を固めてしまうことに疑問を抱き、否定的な意見を…

ニューロリハビリ

ニューロリハビリ

Sherringtonは、「姿勢(posture)とは運動(movement)に随伴する影のようなものである」と述べていますが、 片麻痺の治療を行っていて体幹部の安定が四肢の分離運動につながったことを経験したので紹介しま…

ニューロリハビリ

ニューロリハビリ

よく検査上の感覚障害は正常または軽度鈍麻、ブルンストロームステージではⅥレベルなのに、歩行などの動きを伴うと、検査の結果以上に麻痺が重度そうな動きである症例を経験することもあると思います。 垂直オリエンテーションというも…

ニューロリハビリ

ニューロリハビリ

基礎講習会を受講し、自分なりにボバースコンセプトというものをアウトプットします。 もちろんこれがすべてではなく、簡単にこんなものと自分は解釈しているといったものになります。 基礎講習会を受講しての感想はこちら ボバースコ…

脳血管障害

脳血管障害

ヒトを人たらしめるものは直立二足歩行 まず装具療法の説明を行う前に、運動学的知識を整理していきます。 人はなんで二足直立歩行を獲得したのでしょうか。 それは両手で物を使って獲物をとる、とった獲物を運ぶ、そして調理するため…

ニューロリハビリ

ニューロリハビリ

私はノートに書きながら担当の患者さんの問題点を整理したり、その日の治療介入と治療結果などをまとめて考察したりしています。 半球間抑制の記事は前に書いたのですが、実際に臨床でそのメカニズムを強く意識させられた患者さんがいた…

ポジショニング

ポジショニング

側臥位(side lying)の特性 側臥位は、臥位姿勢の中では最も支持基底面が狭く、不安定な姿勢であるといえます。 上側の上下肢は屈曲と内転・内旋を呈しやすい姿勢であり、また不安定感から屈曲・回旋の代償的な固定が生じや…