「日光を浴びると目が覚める」なんてよく言ったりもするし、よく聞いたりもします。

朝起きた時にカーテンをあけて朝日を浴びると目が覚めますよね。

覚醒に光は関係あるのでしょうか。またその科学的根拠はどういったものなのでしょうか。

概日リズム

私たちの身体は、日中は活動し、夜になると休息するように体内時計が設定されています。

それはヒト以外の動物、生きている生物にほとんどあてはまり、おおよそ24時間前後の周期で設定されています。

この24時間周期で血圧や体温などの生理機能に変動がみられます。

この周期のことを概日リズムといいます。

フリーランリズム

地球は24時間で1周自転するため、1日24時間ですが、実は人間の体の概日リズムは24時間ではありません。

そのため、時計なしでずっと昼か夜かわからない照明の下で生活したとすると、睡眠や体温変化のリズムは24時間から外れてくるのです。

この24時間とは異なるリズムをフリーランリズムといい、ヒトでは約25時間とされています。

しかし、これでは外界の24時間の環境変化と徐々にずれていってしまいます。

どのように24時間に調整していくのでしょうか。

リズム同調

ヒトがフリーランリズムに影響されずに、概日リズムを外界の24時間の環境変化に一致することをリズム同調といいます。

同調させるための因子を同調因子といい、24時間を認識するための要因ということになります。

同調因子としては

- 太陽の光

- 時計やテレビなど、時刻の分かる物

- 運動や食事などの生活習慣

- 規則的な社会生活

などが挙げられます。

これらの同調因子の中でもヒトを含め多くの生物にとって、光がもっとも強力な同調因子となります。

"光とリズム同調のメカニズム

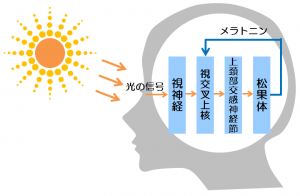

視交叉上核

ヒトの生物時計は視床下部にある視交叉上核に存在しています。

この視交叉上核のニューロン活動は光のない暗い環境でも概日リズムをもって活動しますが、

光が目から入り、網膜から視神経を介し、視交叉上核に情報が入力されると正確な24時間のリズムをしめすようになります。

引用元:ガールズスリズム http://slism.net

メラトニンと睡眠

さらにこの視交叉上核のリズム(時計)情報は松果体に伝えられます。

松果体はメラトニンの合成と分泌をしていますが、夕方から夜間にかけてメラトニンが著明に増加するリズムを持っています。

朝に太陽の光を浴びて視交叉上核の体内時計がリセットされると、

そこからおよそ14時間後にメラトニンの分泌が促されるようになっているため、夜に眠たくなるのです。

メラトニン量が増加すると、全身の臓器にあるメラトニン受容体に伝えられ、

脈拍の低下、血圧の低下、体温の低下がみられ、徐々にメラトニンの分泌が高まり、休息に適した状態になり眠気を感じるようになります。

引用元: ぐっすり眠る方法を学んで健康な生活を送ろう http://www.mu4us.com

セロトニンと覚醒

セロトニンの生理的な作用として覚醒レベル調節、生物時計の同調、内因性痛覚抑制、抗重力筋の促通効果、副交感神経から交感神経への切り換え、など多岐にわたります。

このセロトニン神経を賦活させる要因の一つとして太陽光が挙げられます。

太陽の光が網膜を刺激することで、網膜と投射されている縫線核というセロトニン神経が多く存在している核が刺激されます。

それにより、セロトニンの分泌が促され、睡眠時にメラトニンの作用で副交感神経優位であった身体がセロトニンの作用で交感神経が働き活動に適した覚醒状態となるのです。

体内時計が乱れる理由

夜間就寝時に部屋が暗くなりセロトニン分泌抑制、メラトニン分泌促進されるということは、

・夜間にテレビをみる

・ゲームをする

・携帯をいじる

などで、光を目に浴びているとメラトニンの分泌を阻害しているということになります。

太陽の光よりは明るさは少なくても、十分に視交叉上核を刺激してしまうのです。

光以外にも同調因子が不足していると睡眠のリズムが崩れ、昼に眠たくなり、昼夜逆転してしまうこともあります。

- 太陽を浴びていない

- 不規則な生活習慣

- 運動不足

などです。

朝の起床時に充分な太陽光を浴びなかったり、カーテンを開けずに過ごしていたり、

こうした概日リズムのリセットが適切に行われず、その日の入眠時刻が遅くなる。

一方、夕方から夜の時間帯に強い光を浴びると、昼の時間が延長することになり、休息への準備が遅れ、結果的に入眠時刻が遅れることになる。

"太陽光と人工の光、どっちが効果的?

光が体内時計を司る視交叉上核のリズム形成に重要と述べてきました。

では、部屋の中にいても蛍光灯などの光を浴びているからいいじゃないかと思ってしまいます。

しかし、太陽光(外の明るさ)と蛍光灯(部屋の中の明るさ)では光量が全然違うのです。

部屋の中で明るいなと感じる光量で300~500ルクスといわれており、曇っていて少し暗いなと感じる昼間の外の光量は3000ルクスといわれているのです。10倍も外のほうが明るいのです。

視交叉上核を刺激し体内時計をリセットするのに必要な光量は2500~3000ルクス以上必要といわれています。

休みの日にたくさん寝たのに起きてからもなにかボーっとする、

目が覚めない感じがすることって誰もが経験があるのではないでしょうか。外に出て光を浴びてみましょう。目が覚めてシャキッとできるかもしれませんよ。

まとめ

現代、スマホやパソコンが普及し、夜寝る前に明るい画面をずっとみている人がとても多いと思います。

昼夜逆転傾向の人、朝の目覚めが悪い人の数が増えている今の世の中では、もはやそれらの症状は「現代病」といえるのではないでしょうか。

睡眠リズムが崩れると、睡眠中の成長ホルモンの分泌が正常に行われなくなり、疲労感が残ったり、自律神経系の不調を招く恐れがあります。

患者さんでも痛みや環境の変化からストレスなどで夜眠れないという方を多く見かけます。

日中に眠気があり、リハビリに集中できない・疲労感が抜けない・しまいには不調でご飯も食べられない、リハビリもできないなんてこともあるかもしれません。

そうなる前に患者さんと20分でも外に散歩にでかけてみてもよいのではないでしょうか。

それだけで夜眠れるようになるのなら儲けもんです。

光を浴びることを意識してみて 、睡眠の質を高めてみてはどうでしょうか。