橈骨遠位端骨折は高齢者の骨折で頻度が高いもので、転倒などで手をついた際に発生します。

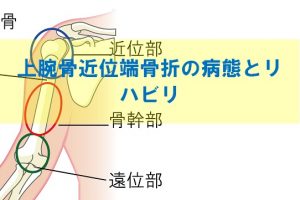

今回は上腕骨近位端骨折の病態、原因、リハビリなどをまとめてみました。

橈骨遠位端骨折のリハビリのために病態を知ろう

橈骨遠位端骨折は、転倒して手をついた際におこる骨折で、頻度の高い疾患です。

特に骨粗鬆症のある方では多発します。

手のつき方、骨折線の入り方によって、様々な骨折のタイプがあります。

"橈骨遠位端骨折の分類(コーレス、スミス、バートン)

橈骨遠位端骨折は骨片の転位のされかたにより分類がわけられます。

大きくわけてスミス骨折、コーレス骨折、背側バートン骨折、掌側バートン骨折にわけられます。

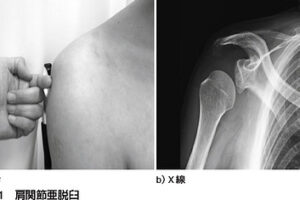

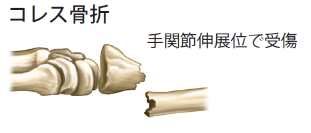

コーレス骨折

最も多いタイプです。

手関節を背屈で手のひらをついて倒れた際に起きる骨折です。

高齢者に多いです。

骨折線は撓骨遠位端から1~3センチのところで掌側から斜め背側近位方向に向かうのが特徴です。

遠位骨片は背側に転位して外見上、フォーク背様変形を呈します。

引用元:ナースフルhttps://nurseful.jp/

スミス骨折

手関節を掌屈し、手背をついて倒れたときなどに起きる骨折です。

骨折線はColles骨折の場合と逆、つまり背側遠位方向から斜めに掌側遠位方向に向かい、遠位骨片は掌側に転位します。

引用元:ナースフルhttps://nurseful.jp/

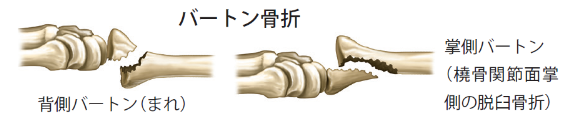

バートン骨折

撓骨遠位部の関節内骨折で、遠位骨片が手根骨とともに背側に転位しているものを背側Barton骨折、

掌側に転位しているものを掌側Barton骨折といいます。

関節靭帯の損傷があるため整復が難しく、整復後の固定も難しいため、手術でのプレート固定などがなされます。

引用元:ナースフルhttps://nurseful.jp/

橈骨遠位端骨折の症状

・手首の関節部の強い痛み

・腫脹また、腫脹に伴う手根管症候群による正中神経麻痺

・関節可動域の制限

・骨片が正中神経を直接圧迫することによる正中神経麻痺

・フォーク状変形

"橈骨遠位端骨折の原因

40歳未満では、男性の発生率が女性よりも1.4倍多いとされ、40歳以上では女性が男性より多くなり、

女性の発生率は加齢に伴ってほぼ直線的に増加すると言われています。

40歳未満では、バイクでの転落や高所作業時の転落が受傷起点であることが多く、男性の方がそれらを行うため、男性が多くなります。

40歳以上で女性が多いのは、閉経し骨粗鬆症になりやすくなるためです。

小児の橈骨遠位端骨折

小児ではスポーツでの転倒で手をついたときに骨折を生じるケースが多いです。

小児では骨癒合が良好なためシーネ固定やギプス固定などの保存療法が選択されることが多いですが、

転位が大きい場合は手術が選択されます。

中高年の橈骨遠位端骨折

中高年では高所作業中の転落やバイクでの転倒などの高エネルギー外傷での骨折が多いです。

そのため、転位が大きかったり、関節内に骨折が入ったりして、手術を受けないと後遺症が残りやすい骨折の頻度が多いです。

また、手関節の靱帯に合併損傷がある場合もあります。

高齢者の橈骨遠位端骨折

高齢者の橈骨遠位端骨折は、転倒して手をついた際に骨折するケースが多いです。

骨粗鬆症によって骨が脆くなっていることが関係しています。

転位が少なければシーネ固定やギプス固定で治療します。

転位が大きい場合や関節内に骨折が入っている場合には手術が選択されます。

橈骨遠位端骨折の治療

保存療法

骨折にほとんど転位のない場合は、ギプス固定を約4週間行います。

骨折に転位のある場合では、レントゲンの透視像を見ながら、徒手整復します。

徒手整復で整復位が得られ、安定していれば、ギブス固定を行います。

約4~6週間固定を行います。

関連記事はこちら👇骨癒合にかかる期間はどのくらい?

手術療法

徒手整復しても良い整復位が得られないものや、すぐにまたずれてしまうような場合、

また、関節内に骨折が及んでずれているものなどは、全身麻酔での手術が必要となります。

手術で正確に骨片を整復し、プレートやスクリューなどを使ってしっかり固定します。

橈骨遠位端骨折のリハビリ

固定期のリハビリ

ギプス固定中は固定関節以外のROM・筋力維持訓練をなるべく早期から始めます。

ただし、浮腫・痛み・瘢痕形成や過剰運動による反射性交感神経ジストロフィー(RSD)等に注意しましょう。

➀手指の自動運動

自動運動は循環を改善し、腫脹の軽減や骨萎縮・筋萎縮を防止し骨癒合を得た後速やかに受傷前の状態に復帰するために重要です。

しかし、不用意な筋収縮は骨折部の安静固定を阻害することがあります。

➁肩関節の運動

前腕手部の固定に伴う不良姿勢や、患側上肢を使用しないことによる肩関節の拘縮が生じやすいため、肩関節の運動も行います。

③肢位設定

骨折後2週間ほどは患側上肢を心臓の位置より高位にポジショニングしておくことが望ましいです。

機能訓練期(固定除去後)

骨癒合の状態に合わせて積極的にプログラムを進める時期になります。

ROM訓練、筋力増強訓練、ADL訓練が主に実施されます。

➀ROM訓練

骨癒合の状態を必ず確認し、他動運動の強さ等を決定します。

ROM制限の制限因子を確認し、モビライゼーション、ストレッチを行います。

手関節背屈と前腕回外が制限されやすいため焦点を当ててみましょう。

➁筋力増強訓練

手指の運動に際しては、屈曲伸展のみを行うのではなく、手内筋・手外筋に分けて屈曲伸展を行ったり、内外転や対立運動を併せて行います。

③ADL訓練

患者のADL(日常での手の使用の特徴)や仕事内容などを十分に把握し、一人一人の手の使用状況 に合わせた訓練を実施することが大切である。